Interviews

Rainer Kröhnert

Sie sind Jahrgang 1958, das Geschöpf einer Zwischen-Generation – irgendwo zwischen Apo und Poppern, heute würde man von Boomern sprechen. Was verbinden Sie mit dieser Zeit? Und inwieweit hat sie Ihren beruflichen Werdegang geprägt?

Reiner Kröhnert:

Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, in der man noch gegen Autoritäten rebellierte, aber trotzdem geschniegelt zur Schule ging. Die APO habe ich mehr im Fernsehen erlebt, Popmusik dafür umso direkter. Diese Mischung aus Aufbegehren und Anpassung hat mich geprägt: Skepsis gegenüber Macht, aber auch die Lust, sie spielerisch zu unterlaufen. Vielleicht erklärt das, warum ich mich nie für das reine Anklagen interessiert habe, sondern immer für die Parodie – die ist oft wirksamer als der Zeigefinger.

Wie Sie selbst sind viele Ihrer Kollegen ausgezeichnete Schauspieler. Sie haben die Schauspielschule in Stuttgart allerdings schnell wieder verlassen. Warum?

Kröhnert:

Damals galt die sogenannte Kleinkunst an der Staatlichen Schauspielschule Stuttgart als etwas Minderwertiges – als „kleine Kunst“, die man bestenfalls belächelte. Uns wurde ausschließlich die „Große Kunst“ vermittelt: Klassiker, Pathos, Distanz. Mein Interesse ging jedoch früh in eine andere Richtung. Mich reizte das Zeitgenössische, das Politische, das Direkte – die unmittelbare Begegnung mit dem Publikum. Dafür gab es dort weder Raum noch Verständnis. Also bin ich gegangen, nicht aus Trotz, sondern weil ich gespürt habe, dass mein Weg woanders liegt.

Gehen wir noch mal einen Schritt zurück in das Jahr 1962, über das Sie in Ihren Biodaten „Stottertherapie mit Erfolg abgeschlossen“ schreiben. Was hat es damit auf sich?

Kröhnert:

Nun ja, ich habe als Kind gestottert – und gelernt, mir Sprache sehr bewusst zu erarbeiten. Vielleicht kommt daher meine Freude an Stimmen, Pausen und Betonungen. Wer einmal um jedes Wort kämpfen musste, nimmt Sprache später nicht mehr selbstverständlich. Parodie ist für mich bis heute auch eine Form der Sprachbeobachtung.

Nach Ausflügen in den Journalismus wurden Sie als junger Mann, damals gerade 22 Jahre alt, von Dieter Hallervorden für die Kabarettbühne „Die Wühlmäuse“ engagiert. Wie ist „Didi“ auf Sie aufmerksam geworden und warum wurde es nur ein kurzes Engagement?

Kröhnert:

Dieter Hallervorden hatte das Casting dem damaligen Spielleiter Horst Köppen überlassen, der mich schließlich engagierte. Es handelte sich um einen sogenannten Stückvertrag, der regulär nach rund neun Monaten auslief. In dieser Zeit wurde meine Genscher-Parodie überraschend zum Lachhit des Abends – was mir beim Publikum Sympathien einbrachte, bei manchen Kollegen allerdings eher sportlichen Ehrgeiz. Als junger Neuling war das hinter und auf der Bühne nicht immer ganz einfach. Rückblickend war es dennoch eine sehr lehrreiche Phase – und genau der richtige Schritt zur richtigen Zeit.

In den 80ern haben Sie sich mit Ihrer späteren Frau und heutigen Managerin an einer eigenen Bühne versucht, dann aber eine Solokarriere begonnen. Was hat Sie zu der Entscheidung bewogen?

Kröhnert:

Die eigene Bühne war eine wunderbare, aber auch kräftezehrende Erfahrung. Irgendwann wurde klar: Ich bin kein Intendant, ich bin ein Einzelgänger mit vielen Stimmen im Kopf. Solo konnte ich radikaler, schneller und persönlicher arbeiten – und meine Frau hat mich dabei klug geerdet und strukturiert begleitet.

Als Solo-Künstler haben Sie viele Preise eingeheimst – vom „Ravensburger Kupferle“ über den „Gaul von Niedersachsen“ bis zum „Leipziger Löwenzahn“. Haben Sie eine Idee, was die Initiatoren geritten hat, Ihren Preisen solche karnevalsverdächtigen Namen zu geben?

Kröhnert:

Kabarett traut dem Pathos nicht – auch nicht beim Auszeichnen. Ein „Goldener Ernst der Nation“ wäre mir ohnehin suspekt. Diese Namen zeigen Humor und Bodenhaftung. Und ganz ehrlich: Einen „Gaul von Niedersachsen“ vergisst man nicht so schnell.

Preisfrage: Was haben Boris Becker, Angela Merkel und Werner Herzog gemeinsam? Sie, Reiner Kröhnert, geben ihnen eine Stimme. Wann haben Sie Ihr Talent für die Parodie entdeckt?

Kröhnert:

Sehr früh – eigentlich schon auf dem Gymnasium. Ganz ähnlich wie Heinz Rühmann in Die Feuerzangenbowle habe ich Lehrer, Mitschüler und andere Autoritäten imitiert – mit großem Vergnügen und überschaubarem pädagogischem Nutzen. Ich merkte schnell: Jeder Mensch hat seine eigene Tonlage, seinen inneren Takt. Trifft man den, erkennt das Publikum die Figur sofort. So sind später meine Parodien von Boris Becker, Angela Merkel, Werner Herzog – und natürlich Klaus Kinski entstanden. Wobei man bei Kinski streng genommen weniger parodiert als überlebt.

Nun gibt es Kabarettisten, die es mit solchen Fähigkeiten in den Kabarett-Olymp geschafft haben – man denke nur an Matthias Richling. Sie sind weniger bekannt als Priol oder Richling. Liegt das auch daran, dass Sie das kleine Format bevorzugen?

Kröhnert:

Ganz so klein war das Format früher nicht. Meine Programme wurden aufgezeichnet, Günther Jauch hat mich in seinen Jahresrückblick Menschen 92 eingeladen, ich war als Künstler im Das aktuelle Sportstudio zu sehen, und zum Scheibenwischer hat mich Dieter Hildebrandt persönlich in die Sendung geholt.

Der Unterschied liegt weniger im Format als im Klima. Unter Helmut Kohl, Gerhard Schröder oder auch Angela Merkel war politische Parodie möglich – und wurde als Teil demokratischer Souveränität verstanden.

Seit der sogenannten Zeitenwende hat sich da etwas verschoben. Viele Politiker wirken heute erstaunlich dünnhäutig, als hätten sie Angst davor, im Spiegel der Parodie erkannt zu werden – man denke nur an den Auftritt von Bärbel Bas beim Arbeitgebertag. Die Frage ist weniger, warum Kabarett leiser geworden ist, sondern: Wo ist eigentlich die Gelassenheit der Macht geblieben?

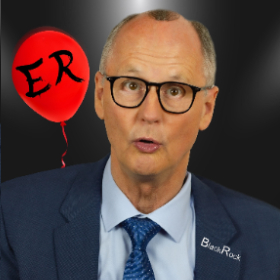

Ihr aktuelles Programm „ER – jetzt wird’s MERZwürdig“. KanzlerInnen spielen bei Ihnen oft eine zentrale Rolle. Was unterscheidet diesen Kanzler – in einem Satz – von seinen VorgängerInnen?

Kröhnert:

Friedrich Merz unterscheidet sich von seinen Vorgängern dadurch, dass er Wahlversprechen mit der Chuzpe eines Baron Münchhausen in Umlauf bringt – und man am Ende staunt, wie elegant sie sich in Luft auflösen, noch bevor sie den Boden der Realität berühren.

Politisches Kabarett ist mühsam. Ihr Kollege Volker Pispers hat sich zurückgezogen. Was ist Ihre Motivation, weiterzumachen?

Kröhnert:

Politisches Kabarett ist immer auch eine Frage der Zeit. Ich bin drei Jahre jünger als Friedrich Merz – das verschafft mir Gelassenheit. Und ich weiß: Es kommen Politiker nach, die noch einmal jünger sind als ich. Solange jede Generation ihre eigenen Irrtümer produziert, wird es auch jemanden brauchen, der sie freundlich, aber hartnäckig kommentiert.

Sie gehören zum Kreis der „Missstände-Beseitiger“. Angenommen, Sie hätten einen Wunsch frei – wie sähe der aus?

Kröhnert:

Ich wünsche mir eine Gesellschaft, die Kritik wieder aushält, über sich selbst lachen kann – und satirischen Humor nicht sofort für Majestätsbeleidigung hält.